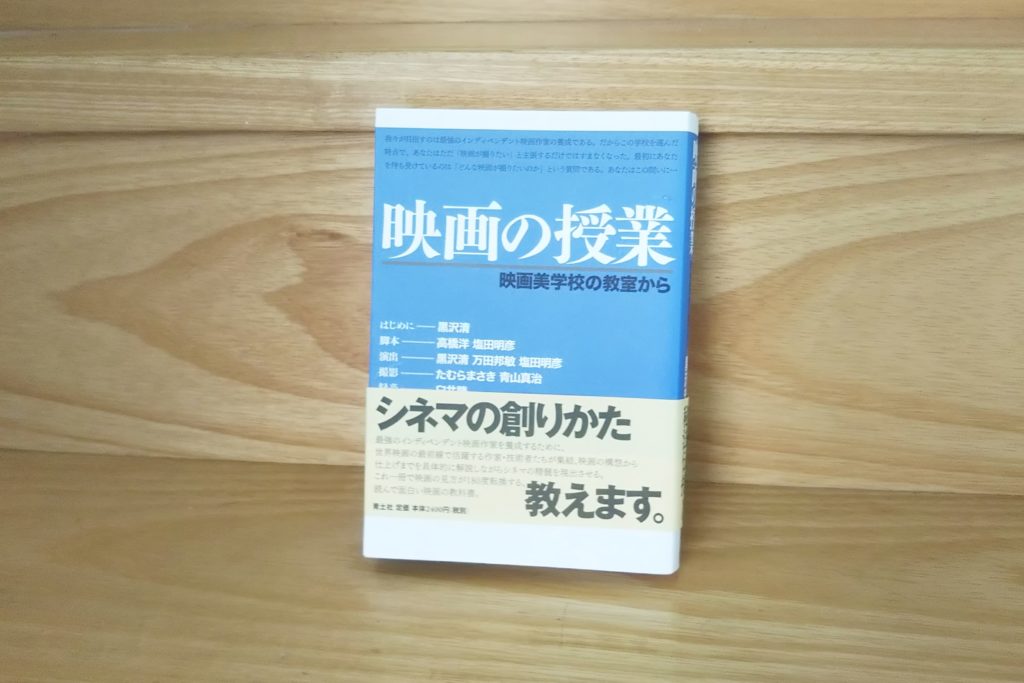

「映画の授業」(青土社 2004)という本を入手した。映画美学校という専門学校の講義を本にまとめたもののようだ。昨年話題になった映画「散歩する侵略者」の黒沢清監督が監修している。

今回はインタビューではなく授業の記録だが、「造る人の言葉」ということでブログに取り上げることにした。

この本は、私のような、映画関係者(業界志望者含む)以外でも、映画が好きなら読んで面白い。帯から引用すると、

映画美学校 THE FILM SCHOOL OF TOKYO はアテネ・フランセ文化センターとユーロスペースとの共同プロジェクトとして97年に発足。実践的な映画・映像づくりを学び、それを発展させるプロダクション機能を持った教育機関。所在地は東京・京橋。本書は、そこで行われている講義のレジュメや資料、講義を撮影・録音したものに加筆して構成。

なるほど。(いまはこの学校、渋谷にあります。)講師がみんな造り手なので、ここに収録されている言葉は評論家の言葉と違う生々しさがある。具体的な映画を題材に講義をしたりしていて、例えば「ダーティ・ハリー」など。それも面白い。筆者Pは思わず「ダーティ・ハリーを(動画配信で)見てしまいました。

その中に収録されている、黒沢清監督の短い文章「演出とは何か、と考える前に」を鑑賞して、紹介したいところを引用する。

演出、とはよく聞く言葉だ。けれども自分の生活では使わない。仕事ではときどき使う程度(プロモーションでイベントをするときにステージでの出し物があるときに使うくらいかな)。なんとなく意味は分かる。イメージとしては仕上げるというか、見世物として映えるようにする、というか。

たぶんその意味は間違っていないのだろうが、黒沢監督は根本的な部分をひっくり返すようなことをいう(ので読んだときは少し戸惑った)。

黒沢監督は、そのページの半分以上を使って、映画業界志望者である学生に向かって「演出のない映像をまず撮ってみなさい」という。演出のない映像、はかなり難しい。

例えば、私も普段撮るホームビデオのような、くつろぐ家族や友人を手持ちのカメラで映した映像がそうなのかなと思うと、さにあらず。

カメラの前ですっかりくつろいでいる人々……これも演出である。写されている人間は、自分が今カメラで撮影されているということを十分知った上で、しかしその背後にいるあなたという気の置けないキャラクターのおかげでリラックスしているという状況、それは「何かが起こっている」というのではなくて、全てヤラセの「何も起こっていません」というのに近い。

ううむ、確かにそうだ。自分がこういう場面でホームビデオの被写体になるときの意識は、確かに「写されているから自然にふるまおう」と心のどこかで思っている。(小さい子供や動物のビデオまでも当てはまるのかはちょっとわからないなと思うが、まあそれでも子供や動物も、何かいつもと違う機械があるなということは気づくのかもしれない。そうするとそれによって写される世界に何かがわずかに混入するというか。)

では、ということで風景ならどうか。風景ならカメラのあるなしに関係ないはず。しかしそれに対しても黒沢監督はこう述べる。

では、夕日はどうか。その前に、カメラを持って外に出て京橋交差点あたりの雑踏を適当に回した映像というのはどうか。それはほぼ何も起こっていない映像になるだろう。(中略)「ああ何か撮影でもやってるんだな」と心の片隅で思いつつ無関心に通り過ぎていく人々。それは風景である。映画において、風景とは編集作業を経て後にようやく何がしかの意味を持ち得るかもしれない、それ自体としては無意味な一素材である。逆に言えば、的確な編集作業を施せば、これほど演出的な映像もない。そのカットがそんなところに挟み込まれているだけで演出である、といったたぐいのものだ。

般若心経の世界(色即是空、空即是色)のようだが、撮られている意識の薄い、あるいはない被写体を選んだ場合、それが映画のどこかに挿入されると、そこに演出的な意味が生まれる。出版の世界でも編集というのがあるが、例えば「浅草のおみやげ紹介」というような個性の出しにくい事実集めの記事でも、その集め方や順番、スペースの大きさに恣意性が存在してしまう。それがここでいう演出ということなのだろう。

この授業は、映画を撮るということに潜む難しさを伝えるという志望者へのメッセージなのだろう。

これは私の勝手な解釈だが、作品の中には「演出」がついつい入ってしまう。ただ演出というのは映画をこう見てほしいという隠れたメッセージでもあるから、そのメッセージの発信に関しては極めて慎重に意識的にコントロールしないといけない。例えば一つの映像にいくつものメッセージを入れたりせず、重要なものに絞り込むべきだろうし、複数存在する場合にはそれらは矛盾してはいけない(矛盾させて混乱させることがメッセージだという場合もたまにあるだろうが)。

先日、昔撮ったminiDVのテープをパソコンにとりこんで見る、ということをした(カメラは壊れてしまったので機材をレンタルして)。昔のビデオを改めて見ていると、撮影者がどんな意図で撮影しているのかが確かに何となくわかる(たとえ何も起こっていないようなただ食事のシーンを映したホームビデオでも)。またときどき、自分が撮影者だと思っていたら自分が被写体になっていたり(つまり勘違いで、誰かほかの人が撮影していた!)するときもあって、それは大変面白い。自分の撮りそうな映像だな、ああ、自分はこういう意図でこれを映したんだな、という風に分かった気になってみていると、急に裏切られる。あれ、自分じゃなかった。そうなると、すっかり理解していたつもりの映像が少し不明なものになる(旅行のホームビデオなのでさすがにそこまで不明ではないですが)。映像を見ながらそこにある意図(演出)を読み取るというのは自然に行うものなんだな、とつくづく思いました。だから映画を撮る人は気を付けないといけない、と。

実際の体験をすることから生まれる、造る人の言葉は気づきに溢れていますね。そのもの(ここでは映画)を造っていない人(私のような)でも、造る人の言葉に触れるとちょっとだけその奥深さを仮想体験ができる気がします。