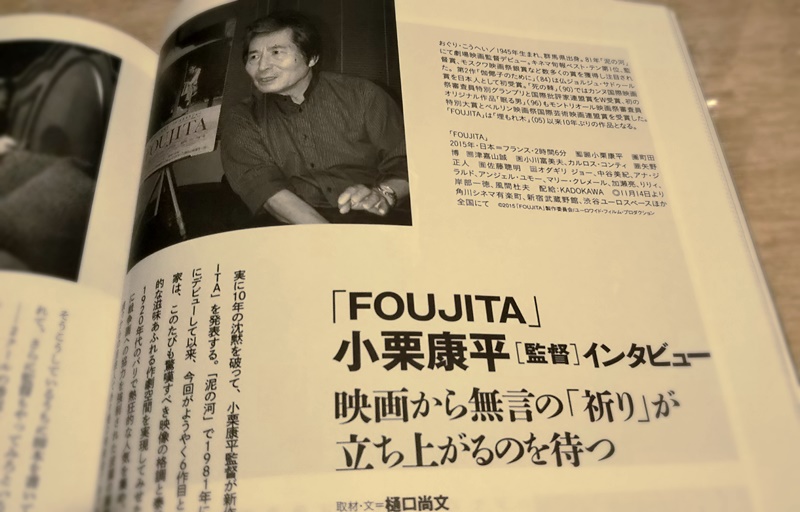

島尾敏夫の小説をもとに作られた1990年の「死の棘」でカンヌ国際映画祭審査員特別グランプリと国際批評家連盟賞をW受賞するなどで活躍している小栗康平監督。直近では2015年に藤田嗣治をテーマにした「FOUJITA」が公開されました。その際のインタビュー記事(キネマ旬報 2015年11月下旬号 インタビュアーは映画監督、評論家の樋口尚文氏)を読む機会があったのですが、面白い内容でしたので引用して共有したいと思います。

小栗監督の作風はとても静謐な絵作りをするという印象なのですが、その小栗監督は若いころ特撮テレビ映画「流星人間ゾーン」(1973)の監督を経験されているということで、その当時の様子を語っています。

あれは本当に大変な現場だったんです。往年の東宝のそうそうたる監督たち(中略)が、失業対策事業みたいに(?)、おもしろくない特撮テレビ映画をせっせと作っていたのです。助監督をしていても現場がつまらなくて行きたくなくなってきて。(中略 その後脚本と監督をやるようになり、2本の監督、1本の脚本を担当して)いちおう初めて監督したものですから、現場はよく覚えています。初日1日で60カットを撮りましたよ(笑)!もう笑っちゃいますよね。でもそうやって撮影所システムが崩壊する前の現場で学んだことは、今も僕らが継承しなきゃという気持ちはあるんです。

いまの監督の作風とはあまりにかけはなれているのでこの箇所は読んでちょっとびっくりしました。ただ、そうやって(筆者個人的には特撮は好きなので同意しませんが)おもしろくないものをせっせと作るという経験がその後の活躍の土台になっているのは確かでしょうし、1日に60カット、というのは素人ながらに極限だというのは想像がつきます。どんな世界でも極限を体験しておくというのは(限度はありますが)その後の糧になるのだろうと思います。

そして、そんな小栗監督の映画の「現場論」とも言うべき言葉がインタビュー後半に出てきます。

映画というのは己だけでじたばたして出来上がるものではなくて、己の外部に預けるものが本当に多い。俳優からすれば、監督に預け、照明や構図に預け、もっと言えばその日のお天気にだって預けなくてはならない。でもダメな俳優ほど他者に預けたら怖いから『俺が俺が』って芝居を作るわけですが、(FOUJITAの藤田嗣治役を演じた)オダギリ君には一切そういうものがない。それは町田さん(撮影)やマコちゃん(照明)にもなくて、もちろん個別のカットでのごく細かい調整や注文はあるんだけど、根本部分での衝突は全くなかったな。

多くの人と連携して映画を造っていくという現場にそれぞれがどういう気持ちで参画するべきなのか、という事に関しての小栗監督の言葉です。預ける、という考え方。映画製作チームという共同体を信じる、ということがその前提としてあって、それで「預ける」ことが可能になる。そうすると各人の力の相乗効果でいい映画が撮れるということだろうなと推測します。となるとどういう人を集めてチームを組むか(預けられる人を集めるか)、というのがとても大事になりそうですね。